张丽独家揭秘乒乓球技巧与心得分享助你提升球技的秘诀

在乒乓球这项运动中,掌握技巧与心得是提升球技的关键。张丽作为一名资深乒乓球爱好者和教练,结合自身的经验,独家揭秘了一系列有效的乒乓球技巧。这篇文章将从四个方面进行详细阐述,包括基础动作的重要性、发球技巧的深度解析、接发球策略的应用以及心理素质的提升。每一个方面都会提供实用的方法和建议,旨在帮助读者在实际操作中快速提高自己的乒乓球水平。通过这些技巧与心得分享,希望能够激励更多的人投身于这项富有乐趣与挑战的运动。

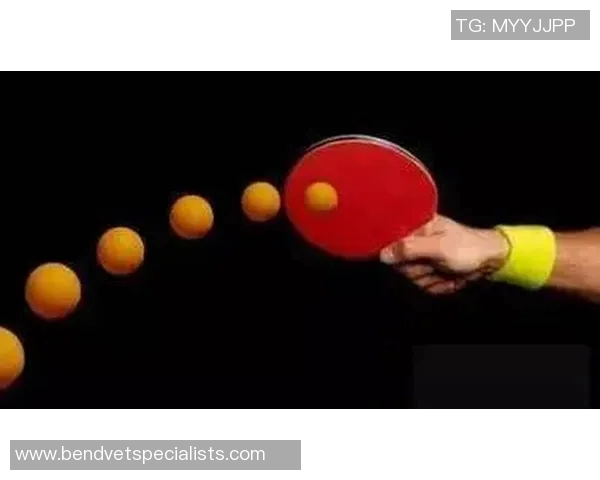

1、基础动作的重要性

基础动作是任何运动中的根基,对于乒乓球也是如此。良好的站位、握拍方式以及击球姿势都是打好这项运动的前提条件。例如,在站位上,应保持双脚自然分开,与肩同宽,以便于迅速移动。同时,要注意重心放低,这样可以提高身体的稳定性,使得击球时更具力量。

握拍方式则直接影响到击球效果。正确的握拍方法应该是轻松自然地握住拍柄,手指灵活而不僵硬,这样能够更好地控制击球角度和力度。在练习过程中,可以通过不断调整握拍位置来找到最适合自己的感觉。

此外,在击球姿势方面,应尽量做到身体前倾,并确保挥拍轨迹平稳流畅。每一次击球都应注重手腕和肘部的配合,通过合理运用身体各部位力量,实现最佳发力效果。这些基础动作不仅能提高击球质量,还能为后续复杂技术打下良好基础。

2、发球技巧的深度解析

发球是比赛中至关重要的一环,一个好的发球可以让对手措手不及。因此,掌握不同类型发球技巧尤为关键。其中,上旋发球和侧旋发球是常见且实用的两种发球方式。上旋发球能够使对方回接时产生较大的弹跳,而侧旋则可让对方难以判断落点,从而增加失误概率。

在练习上旋发球时,可以选择将拍面略微抬高,通过快速向下挥拍来实现。此外,可以利用身体重心转移,加强击打瞬间与台面的接触,以增加上旋力度。而对于侧旋,则需要通过改变挥拍角度和力度,让橡胶表面与乒乓球充分摩擦,从而达到理想效果。

另外,为了增强发球队伍的不确定性,可以尝试多种变换,例如改变速度、落点及旋转方向等。这不仅可以迷惑对手,还能增加自己在比赛中的主动权,让胜利变得更加容易。

3、接发球策略的应用

面对对手强劲的发球,优秀的接发策略显得格外重要。在执行接发时,不仅要根据对手所采用的不同类型发球队形作出合理反应,更要提前预判其意图,以抓住最佳机会进行反攻。例如,当对方采用上旋或下旋时,应及时调整自己的站位,以适应其落点并准备好相应应对措施。

具体而言,针对上旋来袭时,应采取稍微后撤并保持低重心,以便有效挡住或反拉;而当遇到下旋时,则需加快脚VKGAME威客电竞注册登录步向前扑去,通过刹车式反弹将其回击。此外,对付侧旋,则需注意体会其轨迹变化,有效运用横向移动来迎接挑战。

同时,还需要培养敏锐观察能力,多做录像分析,不断总结经验教训,提高自身战术意识。在训练中,可以模拟不同情况下进行演练,如此一来,无论面对怎样复杂局面,都能迅速作出准确判断并采取行动。

4、心理素质的提升

除了技术层面的提升外,心理素质也在竞技体育中起着重要作用。一场比赛往往充满变数,因此如何调节心态、保持专注,是获胜的重要因素之一。在比赛开始之前,应尽量放松心情,通过深呼吸等方式消除紧张感,让自己处于一种积极状态之中。

同时,在比赛过程中,要学会自我鼓励,即便出现失误也不必过于沮丧,而是要认真分析原因,随即调整状态再战。不少成功选手都认为,自信来源于扎实训练,因此平日里要勤加苦练,将每一次失败视作进步契机。

最后,在赛后总结阶段,也非常重要。无论结果如何,都应该认真复盘整场比赛,总结经验与不足,这样才能不断完善自我,提高未来表现。同时,与队友或者教练沟通交流,共同探讨问题所在,更有助于心理上的成长与成熟。

总结:

综上所述,通过张丽独家的技艺分享,我们了解到提升乒乓球队技不仅依赖个人努力,更需要系统化地掌握各类技能。从基础动作到高级战术,每一步都不可忽视。另外,在技术之外,不断加强心理素质,同样能够为你的竞技表现增添亮点,为你带来更多胜利机会。

Amazing results require dedicated practice and a willingness to learn. 只要我们持之以恒,相信一定能够在这个充满魅力和激情的领域里取得突破性的进展!逐渐成为更加出色、更具竞争力的小白!